ИЗ АРХИВА ВИКТОРА СОСНОРЫ

Сергей Соловьев

Несколько слов в пояснение

Кажется, в 2006-м я приехал на пару дней в Питер, где у меня было выступление в «Бродячей собаке», на которое я опоздал, полдня пробыв в гостях у Виктора Сосноры. Это была наша первая и единственная встреча, до и после мы немного переписывались, а чаще говорили по телефону. Говорил я при этом с Ниной, он стоял рядом, она записывала мои вопросы на бумаге и передавала ему трубку для ответа. Началось наше общение в начале 90-х, когда я прислал ему из Киева (не)газету «Ковчег», которую выпускал в те годы и где опубликовал большой материал из найденного в Украине архива Давида Бурлюка. Бурлюка, который писал ему когда-то: «Вы – последний и первый – после Маяковского». Его очень воодушевили и материал, и само издание, в котором он увидел отсветы футуризма. Потом он тепло отозвался на пару моих книг той поры, расспрашивал об общих знакомых – Илье Кутике, к которому относился с давней симпатией, Алексее Парщикове, которого ценил, Игоре Клехе, Марине Курсановой – все они к тому же связаны с Украиной, а львовский период оставался для него важной частью жизни.

Жил он в небольшой однушке на краю новостроечного Питера. В тот день Нины в доме не было, он сидел на кушетке, подобрав под себя ноги, прижав колени к груди. Я сидел на стуле напротив него и писал вопросы на листах бумаги, передавая ему, он читал, отвечал, я записывал на диктофон. В ту пору я затеял в Москве выпуск ежегодного литературного альманаха «Фигуры речи» и параллельно вел многолюдные клубные вечера «Речевые ландшафты» с разговорными импровизациями на разные темы, например: «Тело случая», «Сны языка», «Оргазм и катарсис», «Метафизика чтения». Стенограммы этих вечеров наряду с текстами избранных авторов также входили в этот альманах. Для нашей встречи я подготовил несколько вопросов вроде анкеты, которую оставил ему после разговора. Тогда он так и не ответил на них, а записанный разговор, который, как я надеялся, пойдет о творчестве, литературе, был о его детстве, дальних воспоминаниях, и голос его, себя не слышащий, звучал, словно из ассирийских далей, хотя вот же – рядом был. И по-мальчишески открытый и беззащитно улыбчивый взгляд – куда-то поверх и в сторону от происходящего, когда отвечал. И легкие кисти рук ребенка-гения, обхватившие колени. Как я ни пытался вернуть его к разговору о литературе, он всё уходил – «туда, туда!», но не в сторону книжных полок, как шептал Пушкин, а в зыбкую даль – к детству. Пару раз мы прерывались на перекур, переходя для этого в ванную и запираясь там, чтобы дым не шел в комнату. Курить ему было запрещено по здоровью, но он, заговорщицки подмигивая, смачно затягивался, держа сигарету между большим и указательным, как пойманную бабочку или стрекозу.

Потом, полугодом спустя, он передал мне письмо, где просил пока не публиковать наш разговор – не время. И вот сейчас оказалось, что на ту оставленную ему «анкету» он после моего ухода все же ответил, во всяком случае, начал, или сохранился лишь этот листок. Среди тех тринадцати моих вопросов был вопрос о Мандельштаме и Введенском, о которых, насколько я помнил, он в своих книгах и интервью почти не высказывался. Как, впрочем, и о Бродском или Саше Соколове. Был вопрос о пушкинском тезисе: «Поэзия выше нравственности – или по крайней мере совсем иное дело» в связи с цитируемым Соснорой в «Апологии самоубийства» Блоком: «Изменить себе художник не может, даже если бы он этого очень захотел» и ответом Сосноры: «Может», с приведением в пример того же Блока, Пастернака, Заболоцкого…

Возвращаясь от него в Москву, я что-то записывал, мысленно разговаривая с собой. Может ли человек с острым умом и зоркой памятью быть добрым? Розанов, например? Да, наверно. Душа и ум ведь не в одну дудку дуют. А Соснора? Всадник-дитя, Вестник, он ведь – в лучших своих вещах – зол. И чем злее, тем выше вещь. Это не о человеке, а о прозе, ее веществе, нраве. В русской литературе, кажется, такого нраву не было – как молний в туче, и света. Разве что у Цветаевой. А с кем говорит? С травой, грозой, солнцем. С лошадью, псом, овцой. Людей почти нет. Но это не мизантропия. А о ком пишет? О Тамерлане, Цезаре, о полку Игореве… Воинов пересчитывает, часовых расставляет, поит коней, чистит оружие… Есть такие певчие тибетские металлические чаши: тронешь их пестиком – звон идет, а по ободку водишь, и плошка поет долго-долго. Так и слова у него – каждое с каждым, всей книгой. Вот когда душа отлетает или вселяется – этот сдвиг происходит, это прикосновенье.

И еще – вдруг сейчас безотчетно всплывшие его строки:

«В России всегда ненавидели поэтику, а точней – артистизм».

«Почему такой тяжелый осадок от людей? От всех».

«Индия снилась, как девочка, как Пушкин».

Виктор Соснора

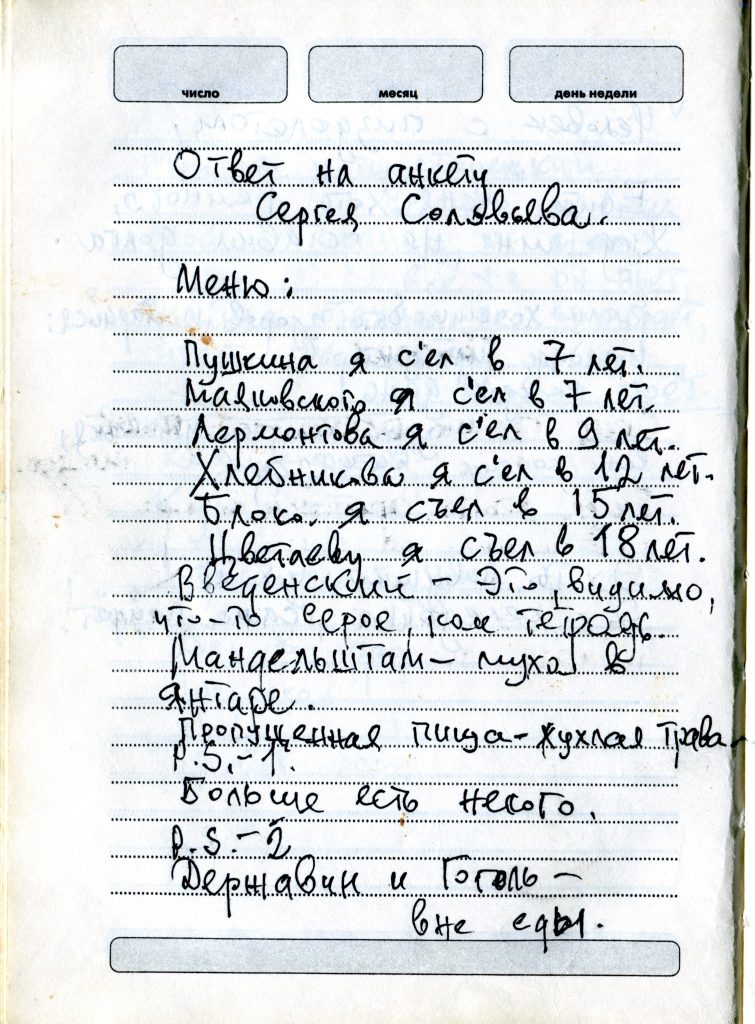

Ответ на анкету Сергея Соловьева

Меню:

Пушкина я c’ел в 7 лет.

Маяковского я c’ел в 7 лет.

Лермонтова я c’ел в 9 лет.

Хлебникова я c’ел в 12 лет.

Блока я c’ел в 15 лет.

Цветаеву я c’ел в 18 лет.

Введенский – это, видимо, что-то серое, как тетрадь.

Мандельштам – муха в янтаре.

Пропущенная пища – жухлая трава.

P.S. – 1.

Больше есть некого.

P.S. – 2.

Державин и Гоголь – вне еды.